2024年9月6日ごろ、ラズパイ5を sudo apt upgrade したら?

gpiochip4が無い。

ソースコードのchipname部分をgpiochip4からgpiochip0に変更しました。

const char *chipname = “gpiochip4”;

↓

const char *chipname = “gpiochip0”;

gpioinfo で確認すると ↓

アップグレード前のgpiochip0は32linesだけど、アップグレード後は54linesになっている。これはgpiochip4と同じ数。

2024年9月7日上記追記。以下、元記事のまま変更していません。ソースコードは上記を参考に変更して下さい。

以下、素人の私が書く事ですので、何処かに誤りがあるかも知れません。C言語のソースコードなのに、拡張子がCPPである事を指摘しないで下さい。それに、私本人は以下のプログラムが動くので、取り敢えずこれで良しと思っています。それを承知の上で参考にして下さい。

ラズパイ5のGPIOはgpiodで使うみたい。ラズパイ4まではpigpioでLチカ出来ていた。pigpioを使用したソースコードでもラズパイ5でコンパイルは成功する。だけど、そのソフトを走らせると不動作で「ラズパイでは無いようです」みたいに言われてしまう。

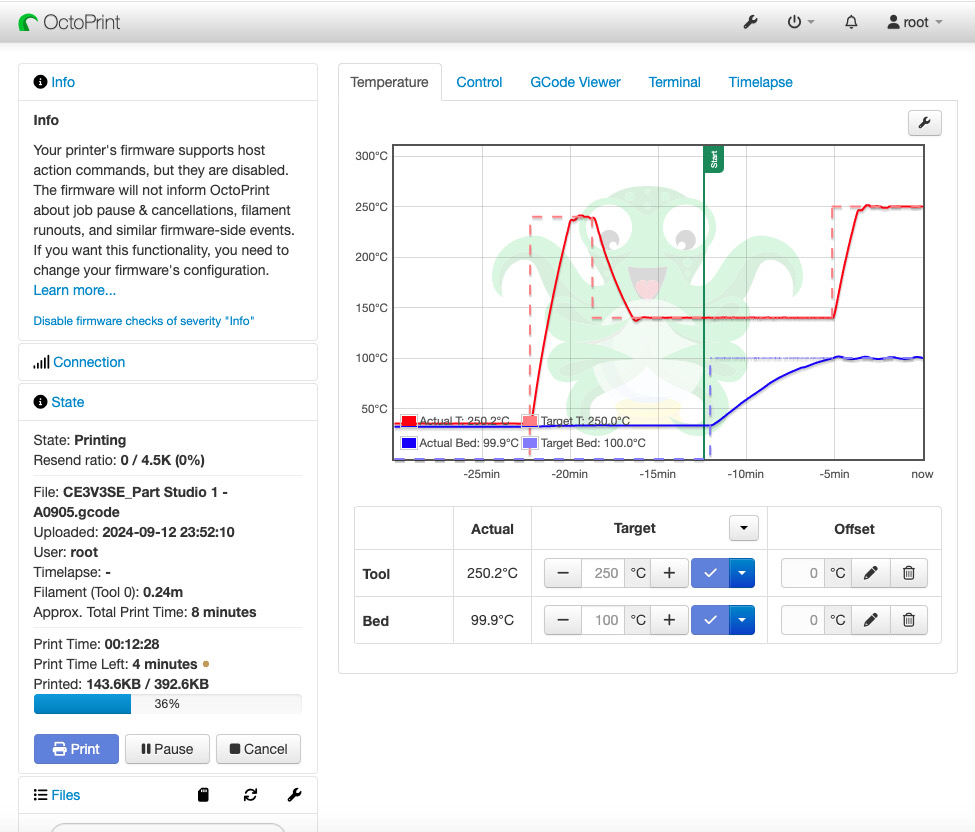

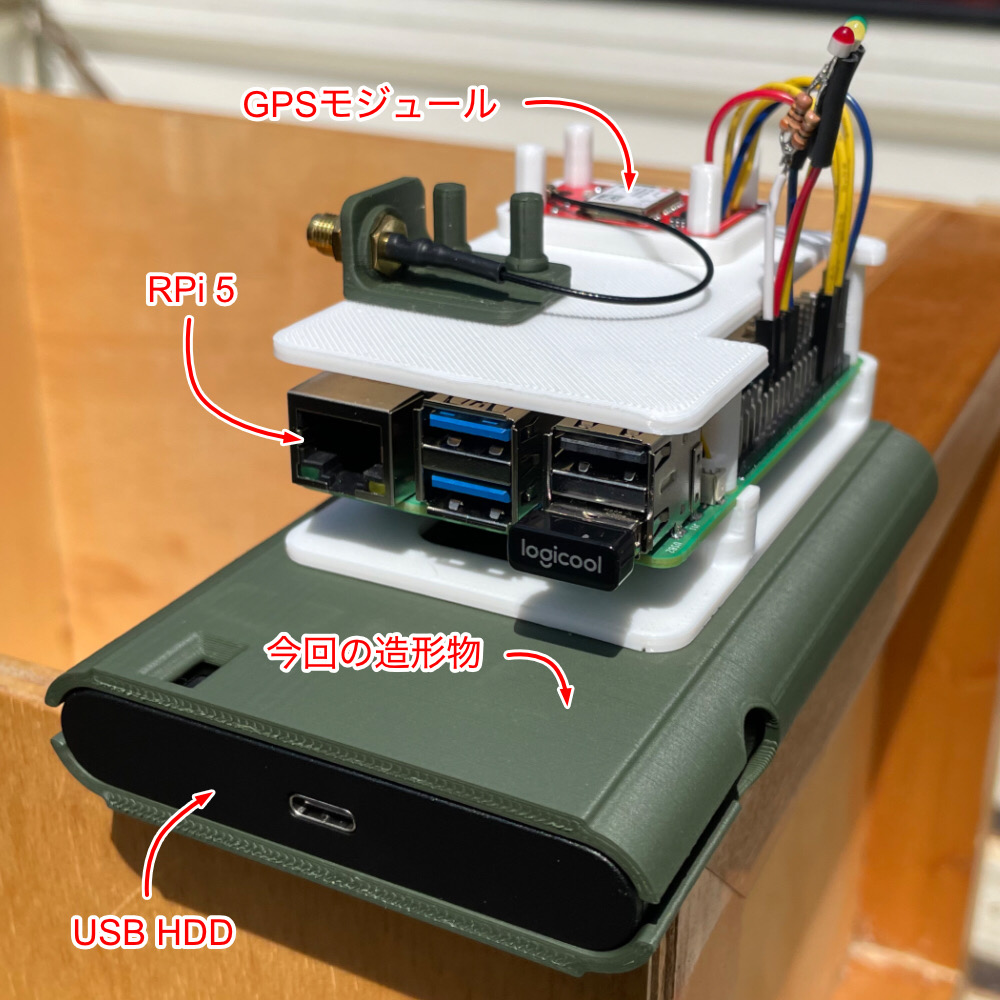

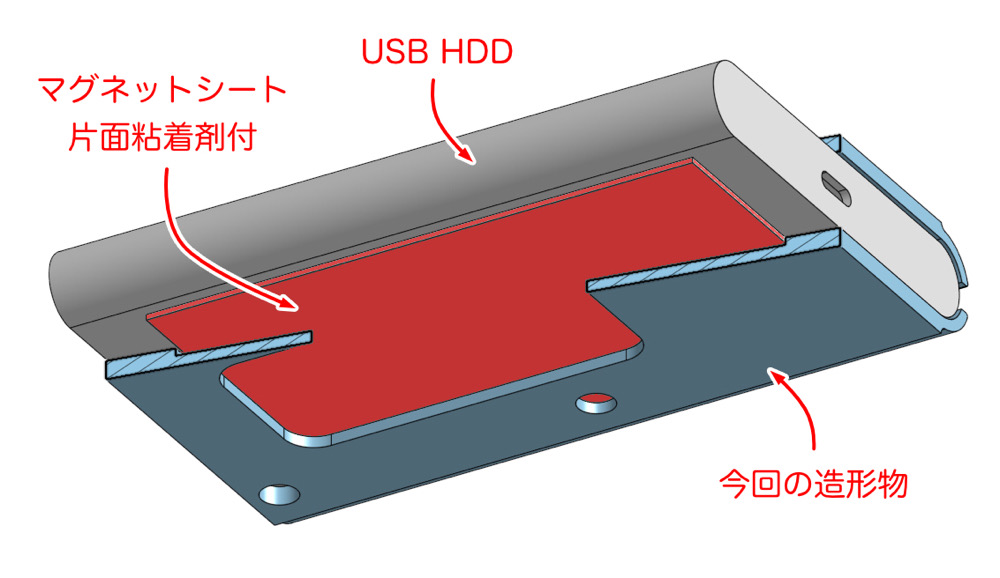

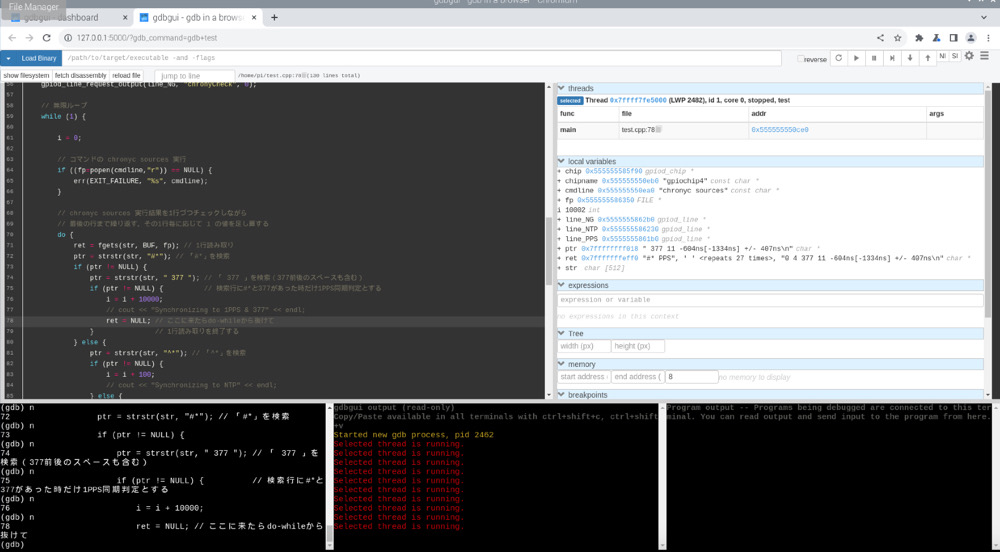

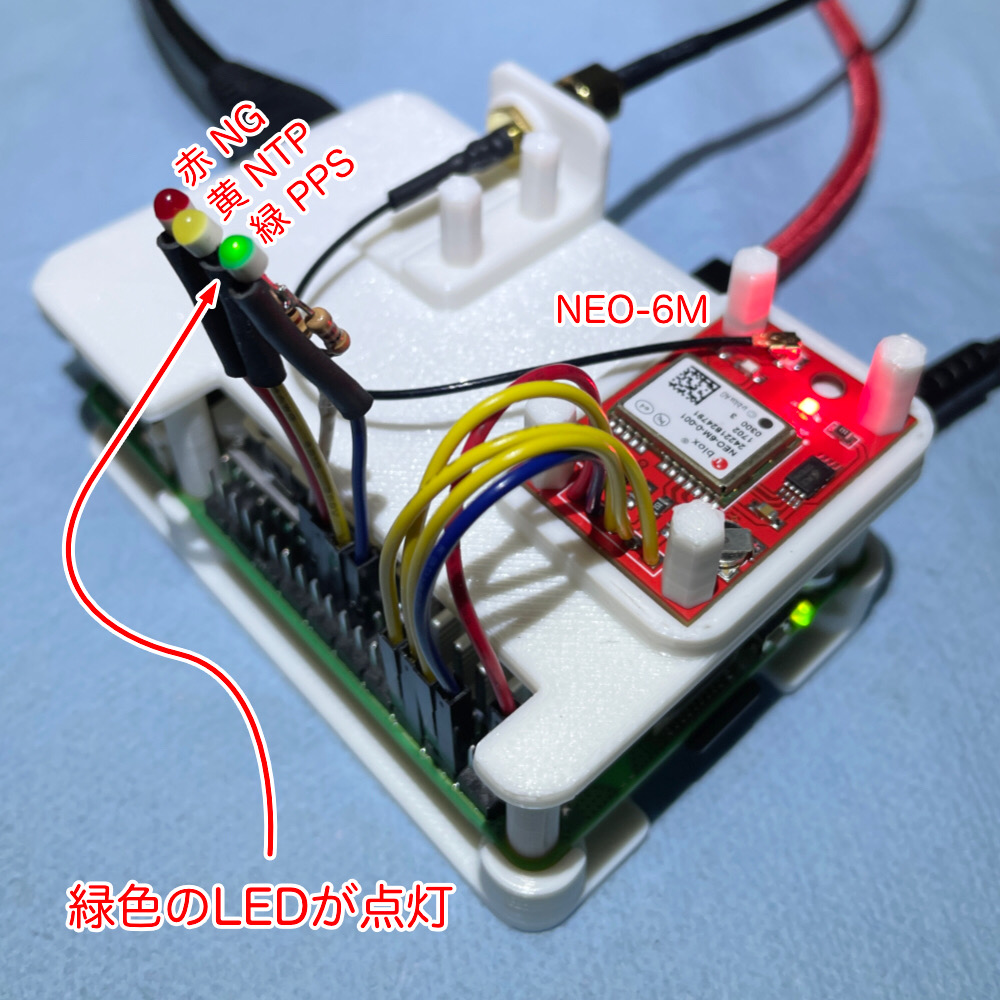

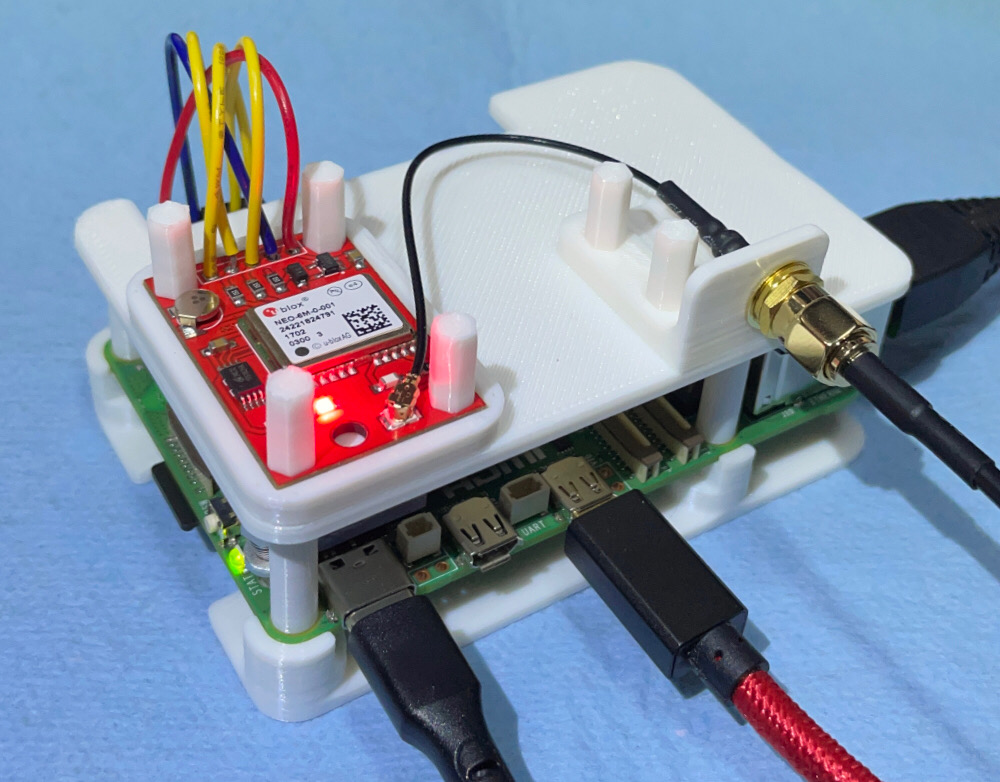

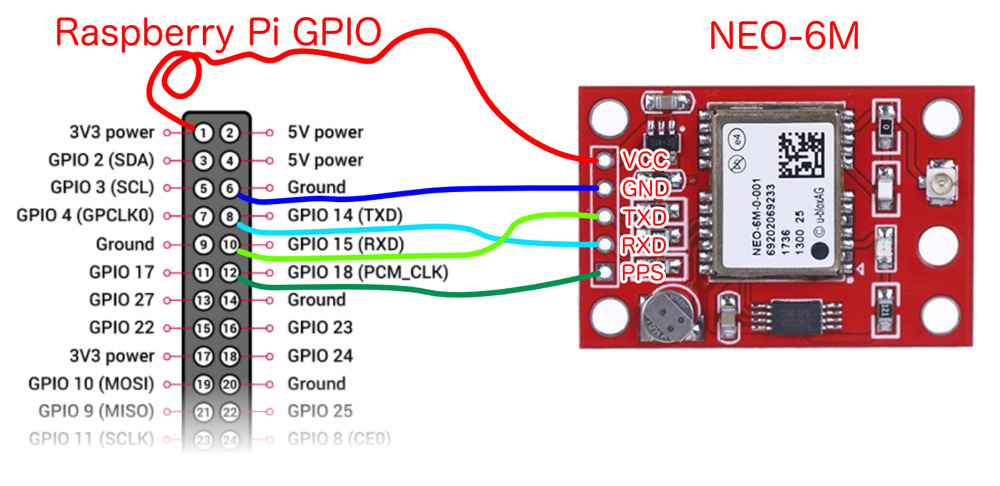

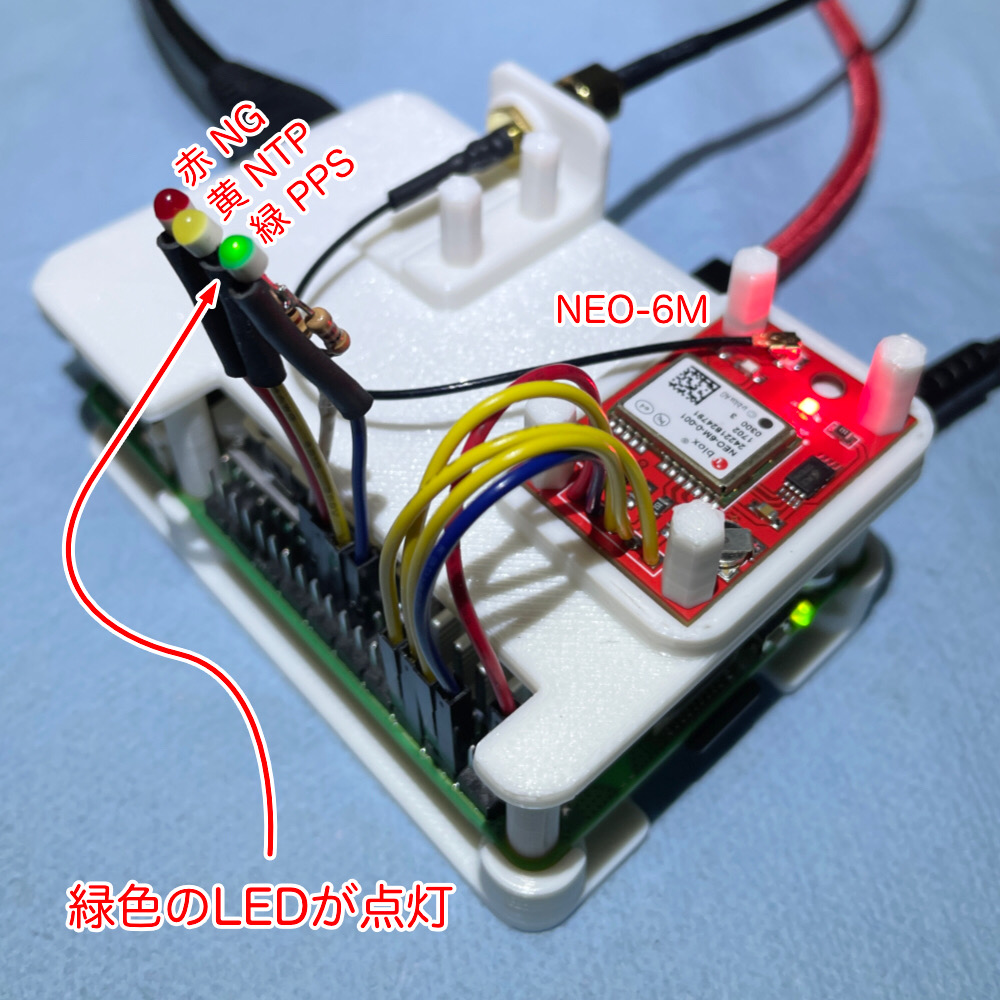

↓ この画像は、ラズパイ5にgpiod等をインストールして、/dev/gpiochip4を利用してLチカしている所です。

↓ C言語でGPIOを使用したい時に必要。

$ sudo apt install gpiod libgpiod2 libgpiod-dev

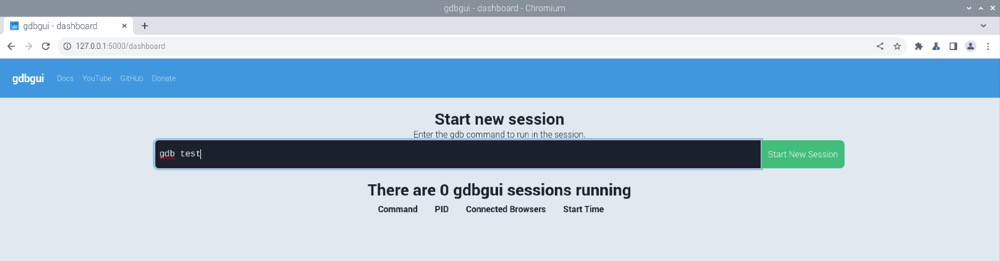

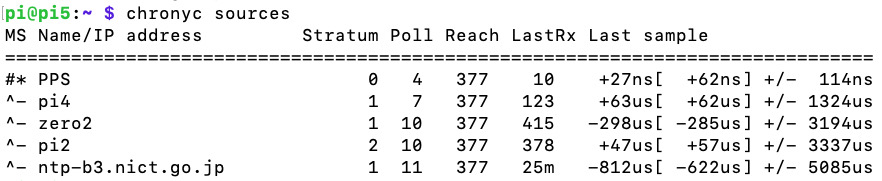

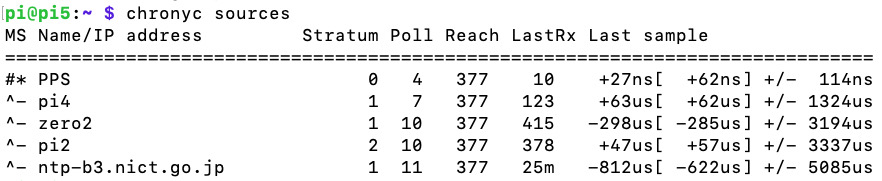

↓ chronyc sources

↑ PPSはこのラズパイ5。pi4やzero2にpi2は同じLAN内のラズパイで、どれもNTPサーバーです。PPSのラズパイ5、pi4、zero2の3つのラズパイは各々に繋がれたGPSの1PPSに同期中。pi2はLAN内のNTPサーバーを参照しています。

↓ 3つのLEDをchronyc sourcesの結果に応じて点灯させるプログラムのソースコード。

// Raspberry Pi 5

// pi@pi5:~ $ g++ -Wall -o chronyCheck chronyCheck.cpp -l gpiod

#include <err.h>

#include <cstring>

#include <iostream>

#include <gpiod.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#define BUF 256

#define H 1

#define L 0

#define PPS 10

#define NTP 9

#define NG 11

using namespace std;

enum kekka{

pps_hantei = 10,

pps_ntp_hantei,

ntp_hantei,

ng_hantei

};

int mainLoop(void);

int main(void)

{

if(daemon(0, 0) == 0) { // デーモン関数

mainLoop();

} else {

cout << "error" << endl;

}

return 0;

}

int mainLoop(void)

{

FILE *fp;

char *ret;

char str[512], *ptr;

const char* cmdline = "chronyc sources";

enum kekka hantei;

gpiod_chip *chip;

gpiod_line *line_PPS, *line_NTP, *line_NG;

//For Raspberry Pi 5 use gpiochip4 (For Raspberry Pi 4 use gpiochip0)

const char *chipname = "gpiochip4";

// Open GPIO chip

chip = gpiod_chip_open_by_name(chipname);

// Open GPIO lines

line_PPS = gpiod_chip_get_line(chip, PPS);

line_NTP = gpiod_chip_get_line(chip, NTP);

line_NG = gpiod_chip_get_line(chip, NG);

// Open LED lines for output

gpiod_line_request_output(line_PPS, "chronyCheck", 0);

gpiod_line_request_output(line_NTP, "chronyCheck", 0);

gpiod_line_request_output(line_NG, "chronyCheck", 0);

// 無限ループ

while (1) {

// コマンドの chronyc sources 実行

if ((fp=popen(cmdline,"r")) == NULL) {

err(EXIT_FAILURE, "%s", cmdline);

}

// chronyc sources 実行結果を1行づつチェックする

// それを必要なら最後の行まで繰り返す。

do {

ret = fgets(str, BUF, fp); // 1行読み取り

ptr = strstr(str, " 377 "); // 377 を検索(377前後のスペースも含む)

if (ptr != NULL) {

ptr = strstr(str, "#*"); // #* を検索

if (ptr != NULL) { // 検索行に #* と 377 があった時だけ1PPS同期判定とする

hantei = pps_hantei;

// cout << "Synchronizing to 1PPS & 377" << endl;

ret = NULL; // ここに来たらdo-whileから抜けて1行読み取りを終了する

} else {

ptr = strstr(str, "^*");

if (ptr != NULL) {

hantei = ntp_hantei;

// cout << "Synchronizing to NTP" << endl;

ret = NULL; // ここに来たらdo-whileから抜けて1行読み取りを終了する

} else {

ptr = strstr(str, "^+");

if (ptr != NULL) {

hantei = ntp_hantei;

// cout << "Synchronizing to NTP" << endl;

ret = NULL; // ここに来たらdo-whileから抜けて1行読み取りを終了する

} else {

ptr = strstr(str, "^-");

if (ptr != NULL) {

hantei = ntp_hantei;

// cout << "Synchronizing to NTP" << endl;

ret = NULL; // ここに来たらdo-whileから抜けて1行読み取りを終了する

} else {

hantei = ng_hantei; // ここに来た場合は、1PPSにもNTPにも同期せず

// cout << "NG" << endl;

}

}

}

}

} else {

ptr = strstr(str, "#*");

if (ptr != NULL) {

hantei = pps_ntp_hantei; // 377は無いが #* の場合

ret = NULL;

} else {

ptr = strstr(str, "^*");

if (ptr != NULL) {

hantei = ntp_hantei;

ret = NULL;

} else {

hantei = ng_hantei;

}

}

}

} while (ret != NULL);

// 全LEDを消灯

gpiod_line_set_value(line_PPS, L);

gpiod_line_set_value(line_NTP, L);

gpiod_line_set_value(line_NG, L);

// hanteiに応じてLEDを点灯

switch (hantei) {

case pps_hantei:

gpiod_line_set_value(line_PPS, H);

sleep(70); // PPS同期判定時は70秒待機

break;

case pps_ntp_hantei: // PPS? NTP? どっちの時は、PPS用LED、NTP用LED両方とも点灯

gpiod_line_set_value(line_PPS, H);

gpiod_line_set_value(line_NTP, H);

sleep(16); // PPS? NTP? 同期判定時は16秒待機

break;

case ntp_hantei:

gpiod_line_set_value(line_NTP, H);

sleep(16); // NTP同期判定時は16秒待機

break;

case ng_hantei:

gpiod_line_set_value(line_NG, H);

sleep(4); // NG判定時は4秒待機

break;

default: // ここに来るはず無いので意味合いとしては異常表示

gpiod_line_set_value(line_PPS, H);

gpiod_line_set_value(line_NTP, H);

gpiod_line_set_value(line_NG, H);

}

pclose(fp);

}

// 以下は無限ループ外なので不要?

gpiod_line_release(line_PPS);

gpiod_line_release(line_NTP);

gpiod_line_release(line_NG);

gpiod_chip_close(chip);

return 0;

}

↑ デーモン関数はOS起動と共に起動して常に作動する為の物。それにはユニットファイル作成等も必要だけど。ここには記載していません。

コンパイル

$ g++ -Wall -o chronyCheck chronyCheck.cpp -l gpiod