先日、スイッチング式のUSB電源ポートからのノイズが酷く交信出来ない事態になった(その時の投稿はこちら。)ので、シリーズ式の安定化電源キットを利用してスマホ用充電器を作る事になりました。

しかし安直な考えで始めたせいで

やっとの思いで作ったのに肝心の「スマホに充電出来ない!」になりました。

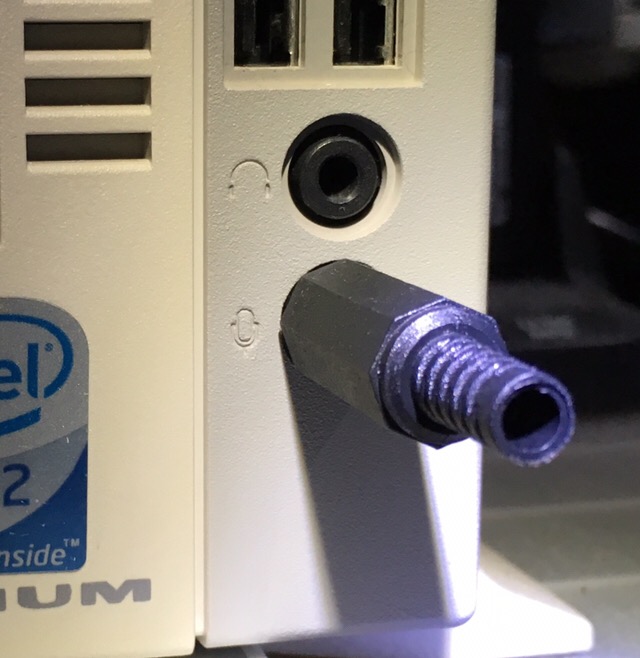

ググってみると、USB端子のD+とD-の扱い方が肝の様です。

それらの端子の電圧をスマホがチェックして、接続された物がパソコンなのか専用充電器なのかなどを識別しているらしいです。

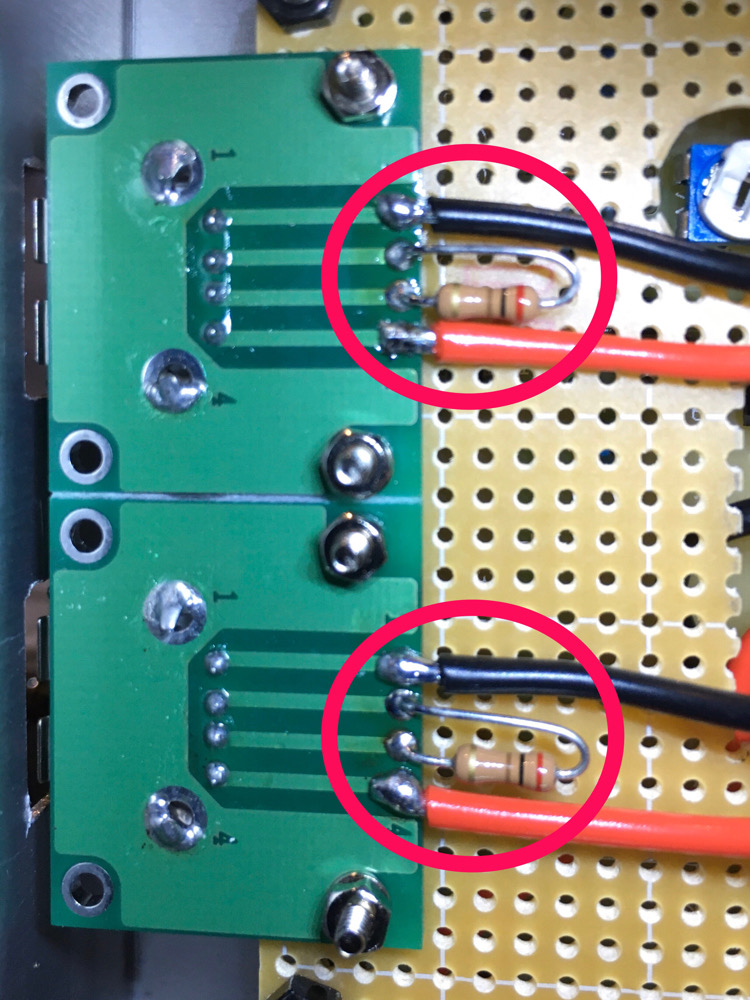

ググってみて私が選んだ方法は、D+とD-を200Ωの抵抗で接続するやり方です。

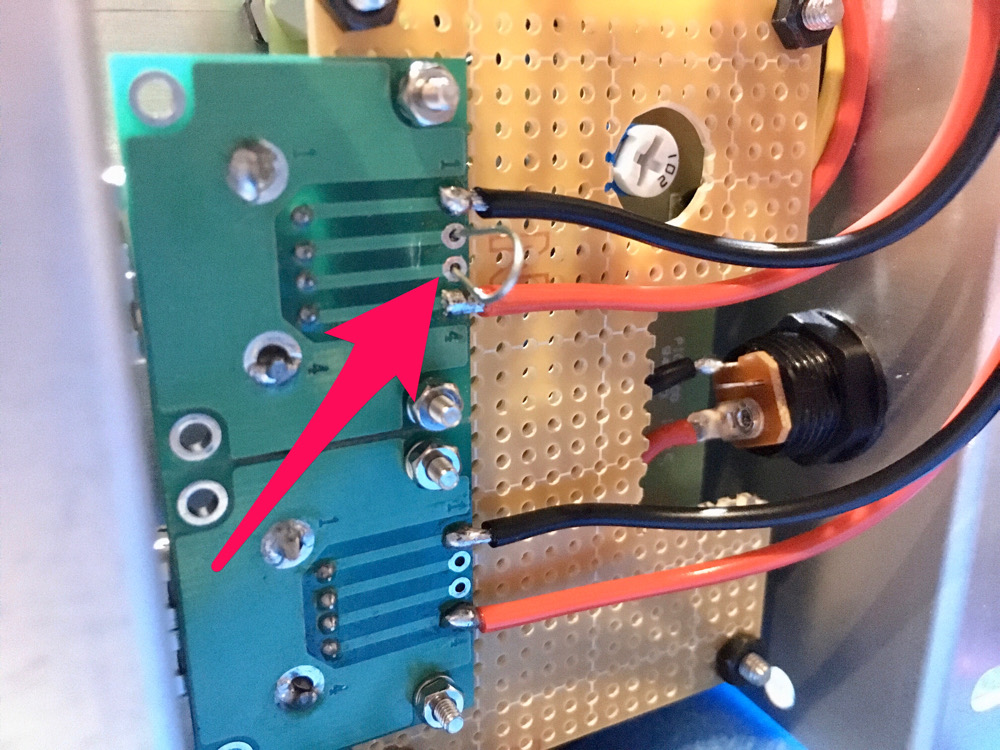

↓ 今夜は200Ωの抵抗が無いので、D+とD-を短絡させてiPhone SEに充電出来る事を確認しました。

一夜開けて。ヤナイ無線さんで200Ωの抵抗を購入したので、その抵抗をD+とD-の間にハンダ付けしました。↓

↑ 緑色のUSB用変換基板の番号1と4は実際のピン配列とは逆になっています。私が逆に付けてしまったのかなぁ?

結果、iPhone SEのバッテリー残80%位に充電した所、約0.7Aの電流が流れていました。これが普通充電、又は急速充電なのかは分かりませんが、その辺はどっちでも良いので、これでスマホ用充電器完成とします。

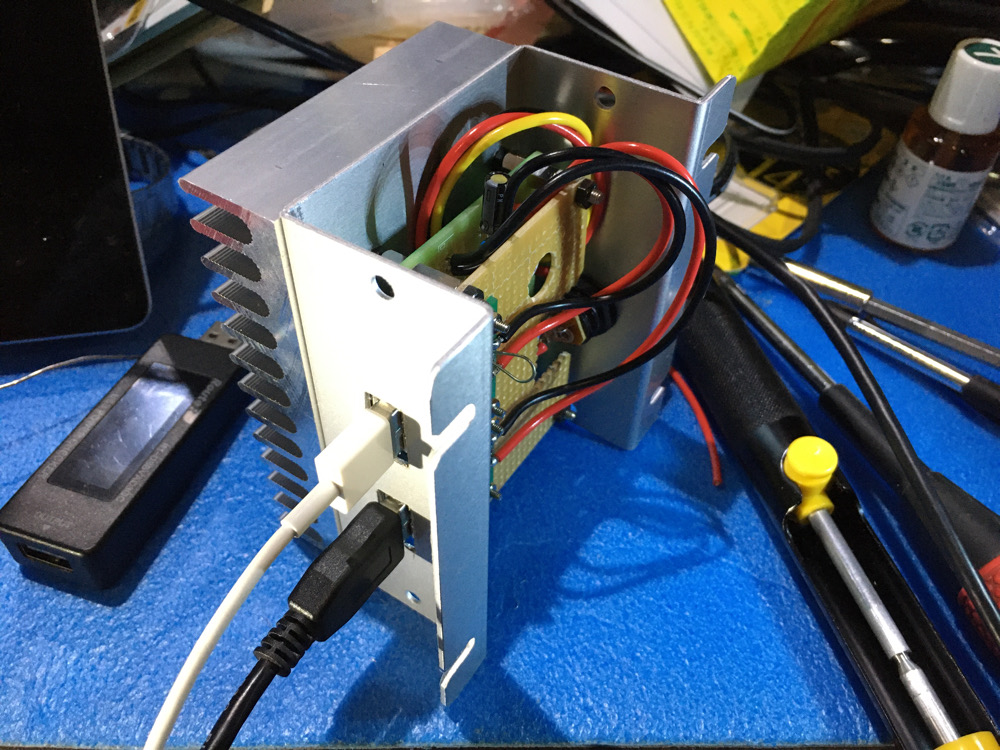

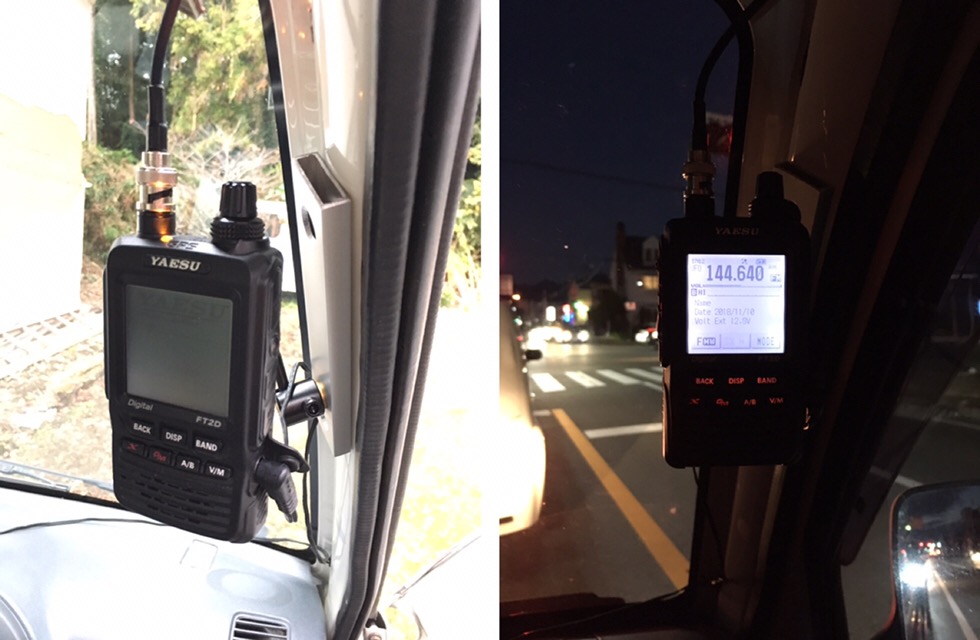

↓ 愛車の軽トラに取り付けました。

早速、最寄りのホームセンターまでの往復中に、発熱具合をチェックしました。すると予想以上に発熱しています。親電源が走行中のバッテリーなので電圧が14V以上、この電圧を5Vまで降圧させる為でしょから仕方ないですが。これからは寒くなるので良いですが、真夏の炎天下ではファンが必要かも。

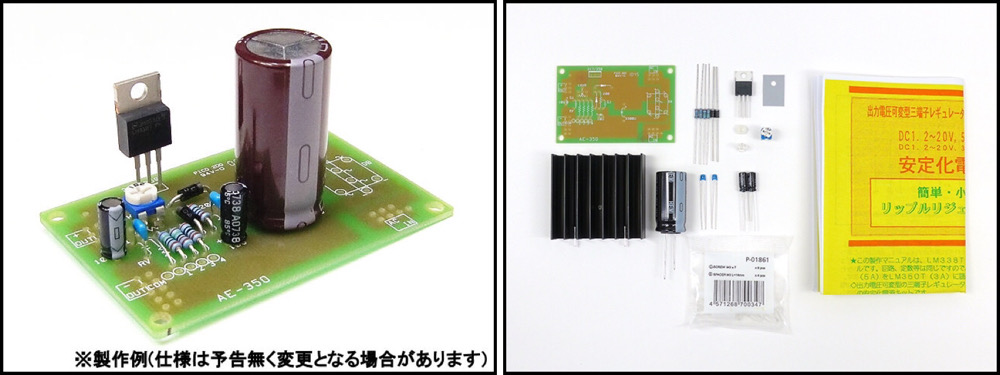

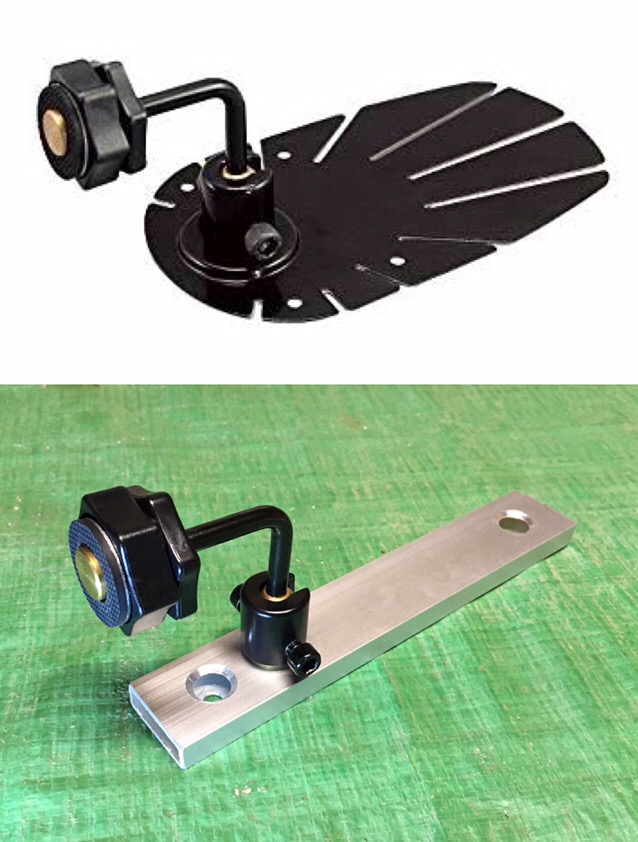

↓ ちなみに、今回利用したキットは秋月電子の大容量出力可変安定化電源キットLM338使用放熱器付最大5Aです。

他必要なアルミケースやヒートシンク、ユニバーサル基板、USB用変換基板などはヤナイ無線さんで調達しました。

【追記】

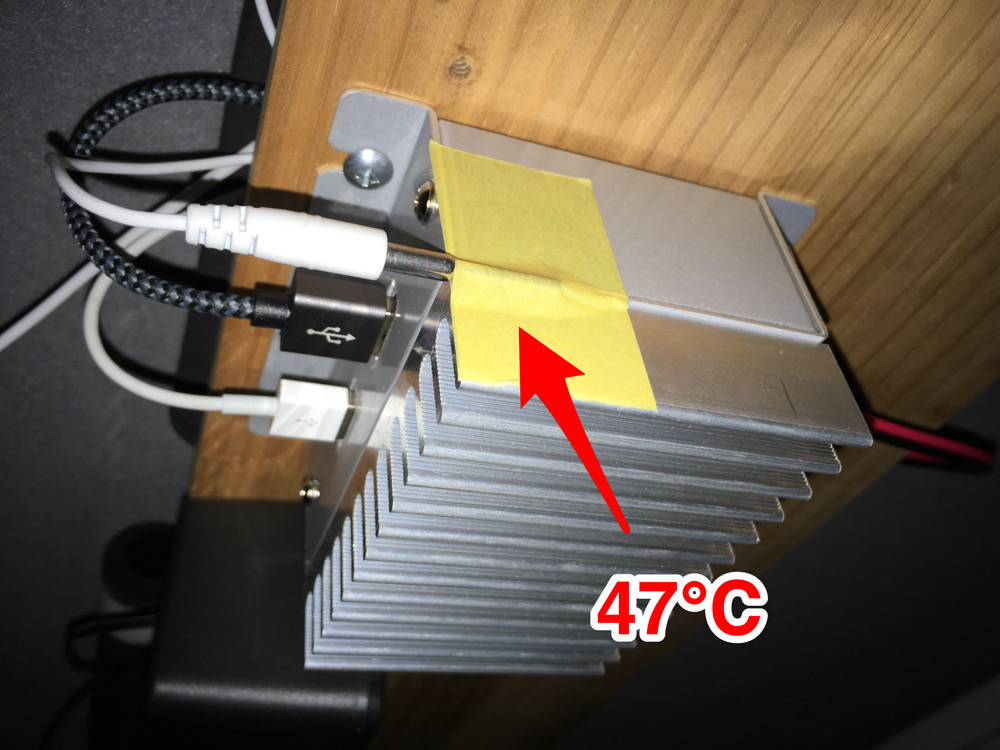

↓ 数日運用してみました。スマホやモバイルWiFiが充電中の場合、ヒートシンクの端で温度が47°Cになり、三端子レギュレターがある中央部は手で触って居られない殆ど発熱します。

どうしよう?